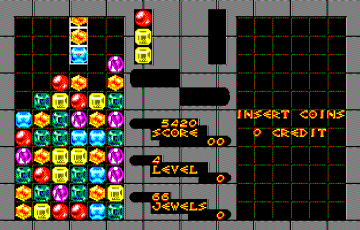

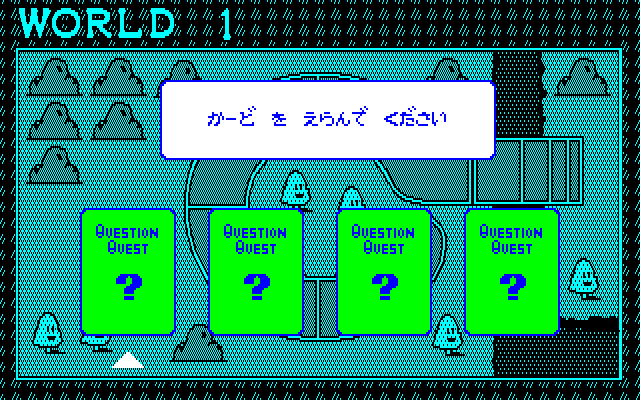

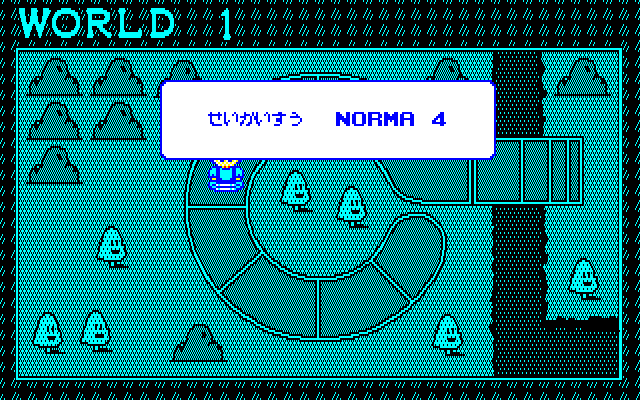

前回まで『テトリス』をはじめとした落ち物パズルばかり続いていた自作ゲームですが、それ以外のジャンルも挑戦していました。そんな中で、唯一のフロッピー2枚組として作ったゲームが、今回紹介する『FINワールドクイズ クエスチョンクエスト』です。ゲームそのものは1989年にカプコンからリリースされた『アドベンチャークイズ カプコンワールド』が元になっています。

なぜこのタイトルに限って同一タイトルではなく、わざわざ別タイトルにしたのかは今ひとつ記憶が定かではありません。ただ、このゲームに限っては私の自作ゲームとしては珍しく、開発中から複数の人間の力を借りて作っており、仲間内で略して『QQ』と呼んでいたのを覚えています。多分語呂の良さから先にタイトルを決めて、それが定着したんでしょうね。

ネタ元となった『カプコンワールド』はアーケードでクイズゲームという新境地を切り開き、ヒットとなったタイトルですが、後に他社からも多数の模倣タイトルが発売されていることからもその革新性が伺えます。なにしろ反射神経も体力も関係なく、純粋に知力を競えるわけですから、ゲームが苦手だったファミリー層やカップルにまでアピールしたのは大きかったですね。

かくいう私もすっかりハマって、さっそくX1で移植を試みることになります。

データディスクを回覧してクイズの問題を入力してもらう

幸いにして本作はクイズゲームだったので、処理速度面ではBASICでもさほど苦にはなりませんでした。むしろ、今までのアクションゲームでは考慮する必要のなかったクイズ用問題データの管理など、新たな分野の挑戦が必要なゲームだったといえます。

クイズ問題は全部自分で作っても良かったのですが、それだと事前に全部回答がわかってしまい私が遊ぶには何ら面白くありませんし、なにより問題の傾向が相当偏ってしまいます。そこで、フロッピーディスクを2枚組にして、データディスクの方をX1を所有している友達に片っ端から回してもらいながら、各々勝手に問題を入力してもらうという方式にしました。

今なら「わざわざ1枚のディスクを回覧しなくても、テキストファイルで問題を作って送ってもらえばいいじゃん」と思われそうですが、あえてこの方法を採用したのは変則的なテキスト表示に起因します。

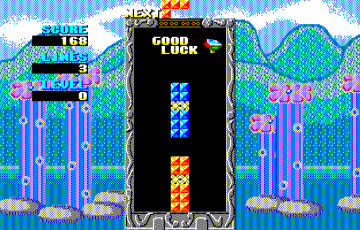

X1で『ドラクエ』みたいなひらがな・カタカナ混在文字を出したい

PC-6001やMSXを除く8ビットパソコンを触った方ならおわかりかと思いますが、X1の標準テキストフォントにはひらがなが含まれていません。さすがに漢字までは無理としても、少なくとも『ドラクエ』などに代表されるファミコンのRPGのテキスト並みにはひらがな・カタカナ混在を表現したかった私は、カタカナをROMフォントで、ひらがなをPCGで表現する手法を採りました。また、濁点・半濁点に1文字消費する見た目もかっこ悪かったので、これまた『ドラクエ』に倣って「テキストの上に1行空白行を設け、そこに濁点・半濁点を置く」という方法にしています。

この方法だと、ひとつの文章を表現するのにタテ2行消費するのですが、逆にその空白のおかげで可読性が上がるという効果も得られるため、文字を読ませるタイプのゲームには実に合理的な表現方法といえるでしょう。この方法を最初に考案した堀井雄二氏恐るべし!とつくづく感じさせられます。

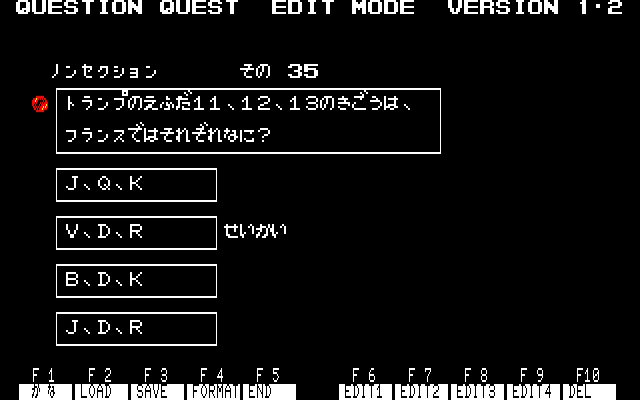

となると、クイズ問題テキストは単なるテキストではなく文字制御タグがいくつも入ってくるため、プログラムを作ったことがない友達に「タグを勉強してからクイズ問題を作ってね」というわけにもいきません。そこで、専用のクイズ問題制作エディタを作成し、これに問題文と選択肢、正解を入力してもらうということになったのです。そうやって、しばらくデータディスクを仲間内で回覧している間、私はゲーム本体のプログラムを作っておりました。

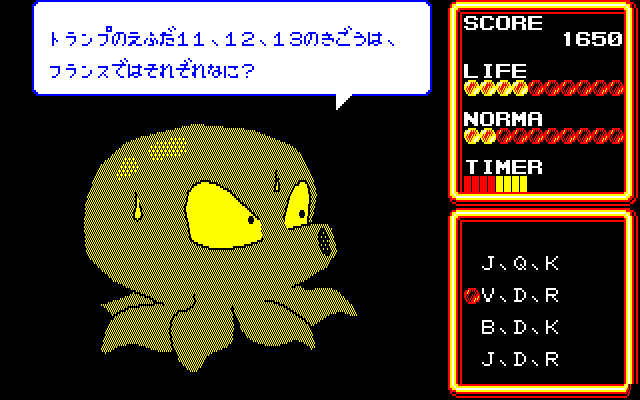

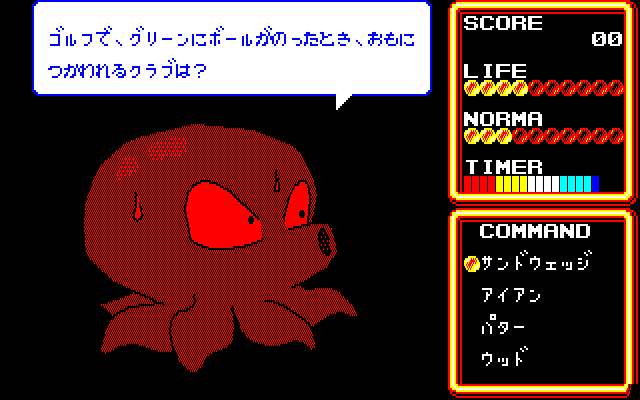

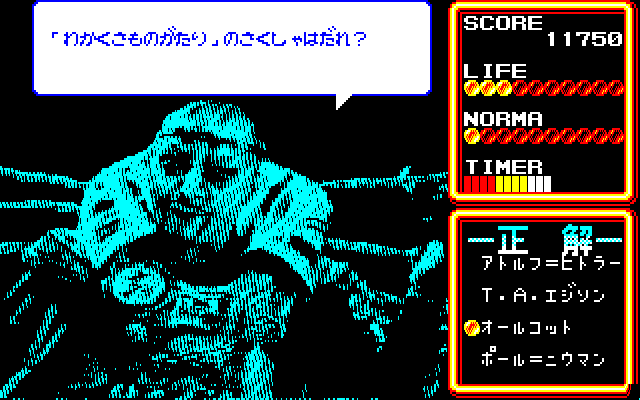

今回の『クエスチョンクエスト』はもともと動きに乏しいゲームであることと、前述のひらがな表示にPCGがだいぶ食われたことから、背景はほとんどグラフィック面に描いています。しかも、できるだけゲーム内に画像データの読み込みをさせたくなかったために、敵キャラグラフィックやメイン背景を事前にVRAMに詰め込んだことから単色になってしまいました。

ちなみにこの敵キャラグラフィックですが、仮で突っ込んでいたもののままゲーム開発を終了させていたため、適当な画像がそのまま表示されてしまっています。さすがに今からこの辺のデータを描き直すのは面倒くさいので、この辺は大目に見てやってください(笑)。

初めての共同制作ゲームという経験

このゲームは冒頭でも触れた通り、私が作ったゲームの中では他人の手が入った初めてのタイトルとなります。それまで1人で黙々と作り続けてきた私にとって、共同でゲームを作るという経験はとても楽しく、ゲームの出来はさておき、とても思い出深い作品となりました。

逆に、ゲームを作る過程を楽しみすぎた分、完成間際になるとそれで満足してしまって、ゲームバランスや調整という意味では作り込みの甘さが否めない出来だったりします。まあ、こういったゲームを作ったのも今となってはいい経験になったということで。