この連載を始めてから、当時読んでくださっていた方々の反応があって嬉しい限りです。今はSNSなどで読者からの反応がすぐにわかるのですが、昔はなかなか読者の顔が見えませんでしたからね。

数年前の話なのですが、マンガ家の加藤マユミ先生が中学生時代にテクノポリスやゲーメストの投稿常連だったとカミングアウトされていて驚いた記憶があります。当時の読者がプロの世界で活躍されているのを見ると嬉しいものがありますね。

うわ、随分懐かしいお名前が!

当時テクポリで編集をしていたため、投稿まいてぃさん共々ハガキ拝見しておりました。投稿常連からプロになる方って結構いらっしゃるんですねぇ。 https://t.co/4ubmMtbEmn— 前田尋之@メガドライブ本5/29発売 (@hiropapa00) May 5, 2015

@katomayumi 古いテクポリ探してみたら見つけてしまいましたw

まずかったら消します! pic.twitter.com/s0UmMQIQEK— 前田尋之@メガドライブ本5/29発売 (@hiropapa00) May 5, 2015

@hiropapa00 な、懐かしい!!!まずくはないですが、下手くそすぎて恥ずかしいです(>_<)このころ投稿楽しかったです♪

— 加藤マユミ (@katomayumi) May 5, 2015

ぜひ皆さんも当時の思い出話をお寄せください。私が在籍していた頃の話題であれば、覚えている範囲でご紹介させていただきます。

すみません、テクポリほとんど読んでいませんでした

これまでも少し触れましたが、実はそれまでテクノポリスはほとんど読んでおらず、「テクノポリス=美少女ゲーム」「アニメキャラのCGを全面に押し出した軟派な雑誌」という偏見を持っていました(ごめんなさい!)。

コミケこそ、高校のクラスメートに誘われて第二次晴海時代に2回行ったことはありましたが、パソケットはまったくの未経験。高校時代の同級生がせっせと参加していたのを「そんなに面白いものかね」と横目で見ていた程度の認識でした。

▲晴海時代のコミックマーケット

そんな私がテクノポリスにお世話になるようになったのは1990年の9月からの話、本誌の発売号でいえば1990年11月号からでした。初出勤の日には、面接をパスした私を含めた6人(だったような)は徳間書店別館に集められ、編集業務の工程をまとめた研修ビデオを視聴。それから各配属先の編集部に行きました。

テクポリ編集部が入っていたのは徳間書店インターメディア別館という建物だったのですが、最初に見た印象は「プレハブに毛の生えたようなこじんまりとした2階建ての建物」。ずいぶん失礼な物言いですが、徳間書店本社が割としっかりした建物だっただけに、当時の私にとってはそれもまた偽らざる本音だったのです。

配属初月からいきなり記事執筆

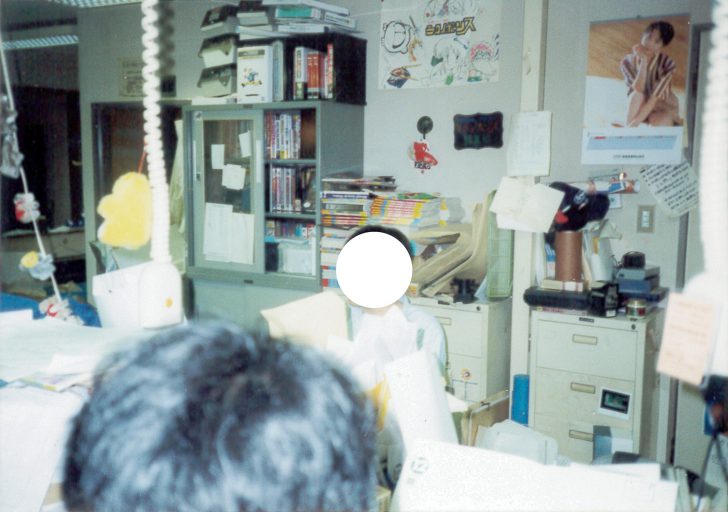

テクポリ編集部はMSX-FANと同じ1階にありまして、2つの編集部合わせて広さは40坪くらいといったところ。当時は禁煙になっておらず、部屋の空気がどことなく淀んでいた感じだったところは「いかにも雑誌の編集部っぽい!」と、妙な感激がありましたね。

▲当時のテクノポリス編集部。この写真からはわかりませんが、結構壁はタバコのヤニで黄ばんでいました。

前回も書いた通り、テクポリは「ゲーミングワールド」「レモンちっくわーるど」「Do-Jinファン」の3本柱で構成されており、私はDo-Jin班に入って仕事をすることとなりました。

「前田くんは未成年だからレモンちっくは任せないほうがいいでしょう」という当時の松井副編集長の言によるものですが、「美少女ゲームはNGで同人ソフトはOK」という尺度は正直な話、今ひとつ釈然としないところではありました。あ、いや、割り振りに不満があったわけじゃないですよ。どちらにせよほとんど知識はなかったので、どっちを任されても同じでしたから(笑)。

ただ、Do-Jin班といったものの、担当ソフトの割り振りは割と流動的で、割と早い時期からゲーミングもレモンちっくのタイトルもずいぶん担当するようになりました。特に私はマンガ読みだったこともあって、『沈黙の艦隊』や『らんま1/2』といったマンガ原作がある作品は積極的に手を上げていたものです。

ちなみに、今回の募集の名目は「編集アシスタント」でして、募集要項を読む限りテレビ局のADみたいな小間使いを想像していました。しかし、入った初月から紹介記事執筆も含めた編集実務をガンガンやらされたりと、現実は「細かいことはやりながら覚えろ」という超スパルタ。

しかも、当時の私は社会人経験はまったくなかったため、電話の受け答えや名刺の渡し方といったビジネスマナーもまったく知らない状態でした。

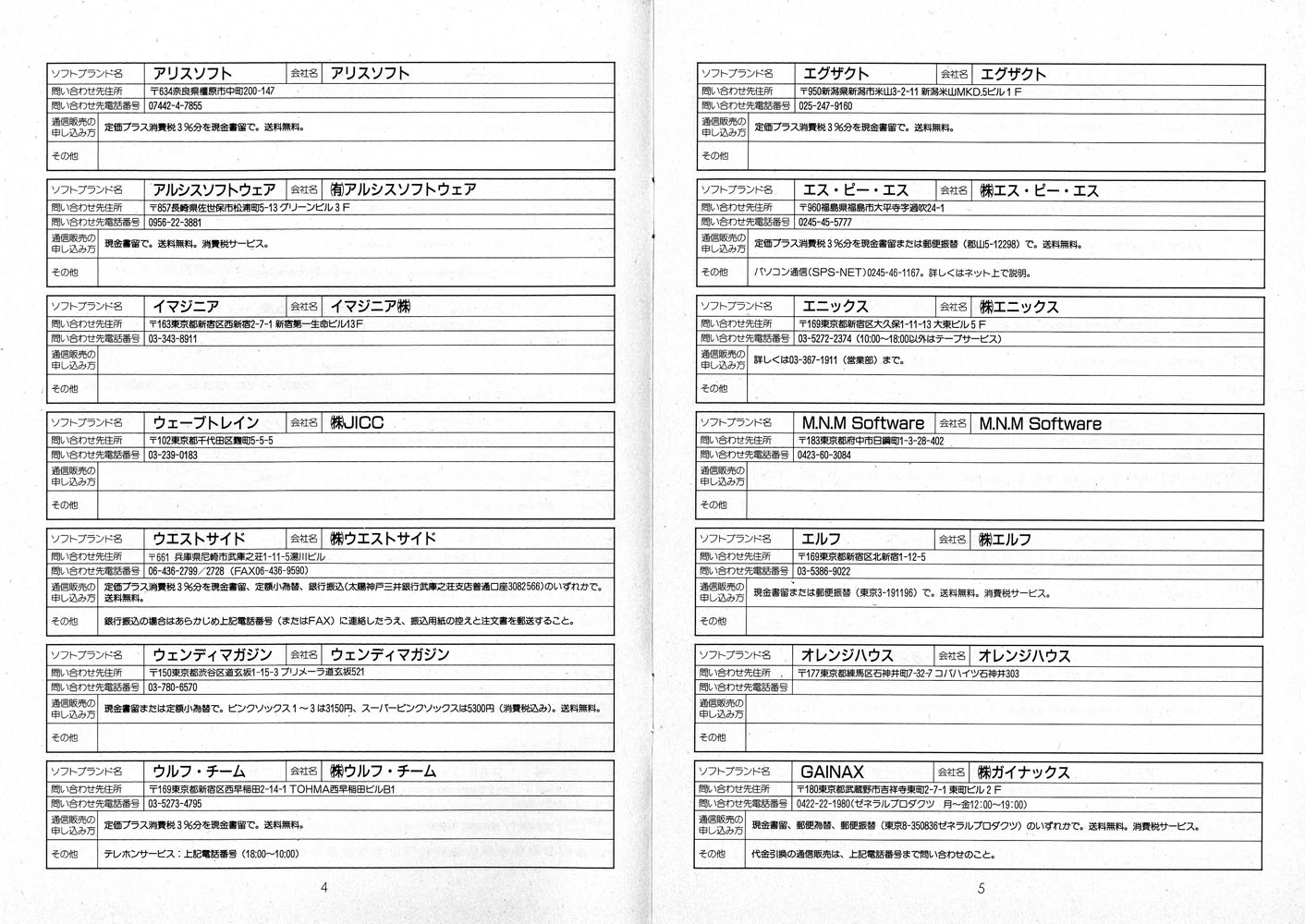

特によく覚えている一番最初の大きな山は1990年12月号付録「主要ソフトハウス全問い合わせ先リスト」のメーカーチェック。当時のテクポリは毎年12月号に通例でメーカーの問い合わせ先リストという、読者よりむしろ業界関係者に喜ばれそうなマスコミ電話帳みたいな小冊子を別冊付録でつけていたのです。

▲毎年の恒例「主要ソフトハウス全問い合わせ先リスト」

当時はメールなんてありませんでしたから、連絡や確認は全部電話かFAX。「失礼なことを口走ったらどうしよう?」なんて考える間もなく、とにかく先輩方の見よう見真似で業務をこなしたものでした。今思うと大雑把な教え方だったと思いますが、このような経験が編集者としての度胸に繋がっていったのかもしれません。

この頃はリゲインのCM「24時間戦えますか」がキーワードになるほどに、どこもかしこもイケイケのバブル時代で、一事が万事こんな調子。当初はずいぶん面食らいました。しかし、心地よい忙しさと初めて経験することばかりの目新しさもあって、毎日終電帰りが当たり前、校了間際は徹夜もザラという激務ながらもそれがキツイと思うこともなく(若かったからね)充実した日々だったと今でも思います。